Tranchées et tunnels sur la crête de Vimy

Parmi les nombreux airs qui ont résonné au milieu des tirs d'obus et du chaos de la Première Guerre mondiale, "My Little Wet Home in the Trench" était l'un des plus appréciés des soldats. Ce n'est pas surprenant, étant donné que la Première Guerre mondiale et les tranchées sont des idées inséparables. Face aux tirs incessants de mitrailleuses et d'artillerie déchiquetée, les troupes n'avaient d'autre choix que de creuser et de garder la tête baissée. Ils vivaient de facto dans des fossés qui recueillaient inévitablement de l'eau lors de tout événement de précipitation et les conditions qui en résultaient rendaient leur séjour là-bas, dans la plupart des cas, assez désagréable.

Les tranchées étaient limitées à une profondeur de 1,8 mètre (ou six pieds), peut-être un peu moins en terrain détrempé, et les murs boueux étaient renforcés avec du bois ou de la tôle ondulée. Bien que les tranchées aient soulevé de multiples problèmes, des labyrinthes complexes et sophistiqués de tranchées se sont matérialisés sur le front occidental alors que l'impasse de la guerre devenait de plus en plus évidente.

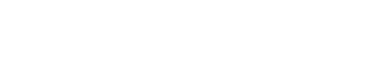

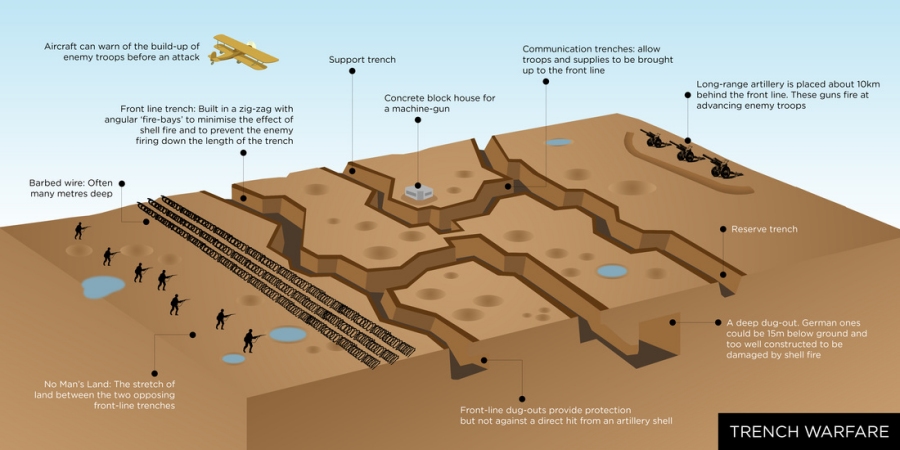

Les tranchées ont été classées en trois catégories principales : les lignes de front, les lignes de soutien et les lignes de réserve. À l'intérieur des lignes de front, la ligne de feu était la plus proche de l'ennemi, surplombait le no man's land et abritait la plupart des mitrailleuses (certaines étaient également dispersées dans des zones bien cachées plus loin). Pour éviter une ligne de tir directe au cas où des ennemis pénétreraient dans les tranchées ou si un obus explosait à l'intérieur, les tranchées de première ligne présentaient un motif en zigzag et n'étaient jamais parfaitement droites. Des tranchées à feu, sections de tranchées droites intégrées tous les 30 à 40 mètres et disposées parallèlement à la position ennemie, servaient au tir à la carabine des unités de soldats. Juste derrière, mais très bien reliée à la ligne de feu, se trouvait la tranchée de commandement ou de supervision. Viennent ensuite les lignes de soutien, idéalement à 65 ou 90 mètres des lignes de front. Les troupes qui y étaient stationnées étaient destinées à servir de renforts ou à permettre des contre-attaques contre l'ennemi. Enfin, distantes de 370 à 550 mètres, se situaient les lignes de réserve.

De plus, les lignes de communication croisaient les tranchées à intervalles réguliers et permettaient aux ravitaillements et aux hommes d'aller et venir entre les trois lignes. C'étaient des passages critiques et étaient fréquemment ciblés par l'ennemi.

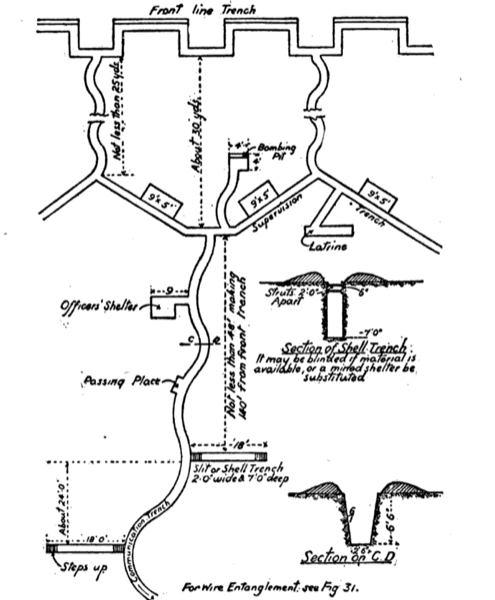

Pour une protection supplémentaire contre les tirs mortels de l'ennemi, des sacs de sable ont été emballés le long du bord de la tranchée face à l'ennemi pour former le « parapet ». Les soldats étaient chargés d'entretenir ces sacs de sable qui nécessitaient un remplacement continu en raison de la pourriture, du mouvement et d'une baisse de la densité du sac (c'est-à-dire des fuites d'éclats d'obus et d'armes à feu). Avec le parapet supplémentaire de 0,5 à 1 mètre construit sur le mur avant de la tranchée, les soldats pouvaient tirer par-dessus plus facilement et limiter le risque d'être repérés. Les parados, connus sous le nom de mur arrière plus haut que le parapet de la tranchée, offraient une toile de fond couvrante qui empêchait les têtes des soldats exposés d'apparaître facilement à l'ennemi contre la ligne d'horizon.

Un schéma d'une version idéalisée des tranchées de première ligne, montrant la ligne de feu et la ligne de supervision. (Crédit : Notes pour les officiers d'infanterie sur la guerre des tranchées)

À l'automne 1915, les pirogues sont devenues de plus en plus courantes dans les lignes de communication et de soutien alors que les soldats comprenaient qu'ils étaient sur le point de passer un autre hiver rigoureux dans les tranchées. Les pirogues étaient de petites pièces souterraines accessibles depuis les tranchées principales par des escaliers. Ils offraient une meilleure protection contre les tirs ennemis et les éléments, même si les pirogues les plus propres et les plus confortables étaient réservées aux officiers. Certains autres soldats utilisaient des trous funk, une très petite zone creusée dans le mur de la tranchée qui, si elle était utilisée de concert avec une bâche, offrait une certaine protection contre les éléments.

Pour le soldat moyen, la vie dans les tranchées était rudimentaire et inconfortable. L'eau vicié s'est accumulée et les pieds se sont mouillés, ce qui a provoqué chez les hommes le «pied des tranchées», une infection qui, dans le pire des cas, a conduit à la gangrène et à l'amputation. Les rats, les poux et les maladies étaient également endémiques. De bonnes conditions sanitaires étaient très difficiles à maintenir.

Avec autant de temps et d'énergie investis dans la création de ces réseaux élaborés de tranchées, ainsi que le fait que les obus d'artillerie explosifs étaient de loin le plus grand tueur de la Première Guerre mondiale, le positionnement sur le champ de bataille était en grande partie statique et les pratiques de combat observées en témoignent. « Le but des combats de tranchées est donc de créer une situation favorable aux opérations de terrain », comme l'explique un manuel britannique pour les officiers.

Les raids de tranchées, l'acte de petits groupes de soldats qui effectuent des attaques surprises sur les positions de tranchées ennemies, ont été inventés par des soldats canadiens et ont eu lieu régulièrement. Ces attaques étaient rapides, se produisaient souvent sous le couvert de l'obscurité et maintenaient l'adversaire inquiet et mal à l'aise. Ils entraînaient généralement des dommages délibérés aux positions ennemies lorsque des prisonniers ou des informations précieuses étaient collectées.

Une illustration en coupe d'une tranchée idéalisée. (Crédit : guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale)

Les tunnels

Avant le CanadienBataille de la crête de Vimyen 1917, les Britanniques et les Français avaient déployé des efforts considérables pour creuser des tranchées et des tunnels dans le substrat rocheux de craie sous-jacent. Les Canadiens, qui sont arrivés à la fin de 1916, n'étaient pas différents. Parce que les troupes allemandes avaient l'élévation en leur faveur (elles étaient perchées au sommet de la crête et pouvaient facilement surveiller les actions de leur opposition), le développement ultérieur des tranchées et des tunnels de Vimy était la réponse pour garder un profil bas tout en cachant et en protégeant des milliers d'hommes et tonnes de matériel. Comme l'a clairement dit Gordon Thomas, "cette fois, nous ne creusions pas de tranchées, mais des tunnels de craie et nous vivions dans des grottes sur le flanc de la crête". D'innombrables hommes, mulets et chevaux ont été utilisés pour aider à construire et à agrandir les tunnels, dont certains ont été creusés pour la première fois des centaines d'années plus tôt à l'époque médiévale.

Le réseau de onze tunnels - pour une longueur combinée de six kilomètres - était la cachette optimale des troupes, des fournitures et de l'artillerie. Il y avait même une ligne téléphonique qui traversait les tunnels, ce qui éliminait le besoin pour des centaines d'hommes de ré-enterrer minutieusement le câble une fois que le sol avait été renversé par les bombardements ennemis. La plupart des tunnels mesuraient moins de 500 mètres, mais d'autres, comme le tunnel Goodman, à environ 8 mètres sous terre, s'étendaient jusqu'à 1 600 mètres. Un Sam Sharpe émerveillé écrivit à sa sœur que c'était « les plus merveilleux abris et tunnels que vous ayez jamais vus partout ici […]. Il y a de la place ici pour un petit tramway et il est entièrement éclairé à l'électricité. Nous avons certainement de l'expérience. Les tunnels contenaient des bureaux, des logements et même des postes de secours médicaux. Certains avaient même des réservoirs d'eau potable fraîche pour les soldats et les chevaux de trait.

Des membres du 22nd Infantry Battalion tentent de dégager l'eau des tranchées, vers 1916. (Source : Bibliothèque et Archives Canada)

Au-delà de l'exploit d'ingénierie, les tunnels étaient également d'une importance stratégique pour la bataille de la crête de Vimy. Des tunnels plus petits appelés «saps» ont été creusés près des tunnels et des tranchées allemands pour écouter l'ennemi. Dans certains cas, des explosifs ont été placés stratégiquement puis ont explosé pour anéantir le réseau de tunnels de l'ennemi. Cela a contribué à affaiblir les Allemands avant l'attaque. Pendant la préparation et le jour de la bataille, les troupes canadiennes étaient cachées dans les tunnels, leur permettant de contourner le no man's land meurtrier et d'arriver directement aux lignes allemandes. Parce que les Canadiens étaient si bien cachés, les Allemands ont sous-estimé leur nombre et l'effet de surprise a été amplifié.

Aujourd'hui, les tranchées de la crête de Vimy ont été ramenées à la vie avec des sacs de sable en béton afin que les visiteurs puissent marcher sur les traces des soldats et découvrir les tranchées de première main. Trois des tunnels (Cavalier, Goodman et Grange) se trouvent dans les limites du Mémorial national du Canada à Vimy et ce dernier tunnel est ouvert aux visiteurs.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les tranchées, dont celles de la crête de Vimy, ou sur la vie quotidienne à Vimy, visitez le site Web de Valor CanadaRoute vers la crête de Vimy.

Pour faire l'expérience d'une visite virtuelle des tranchées de la crête de Vimy, consultez leMémorial national du Canada à Vimy, avec l'aimable autorisation de Google Streetview.

Photo principale: Les visiteurs peuvent explorer les tranchées préservées de la Première Guerre mondiale sur la crête de Vimy. (Crédit : Wikimedia Commons)

Sources:

Cuisinier, Tim. À l'extrémité pointue : Canadiens combattant la grande guerre 1914-1916.Toronto : Penguin Random House Canada, 2009.

Cuisinier, Tim. Troupes de choc: Canadiens combattant la Grande Guerre 1917-1918.Toronto : Penguin Random House Canada, 2008.

Pied, Richard. "Bataille de la crête de Vimy." DansL'Encyclopédie canadienne.Dernière modification le 6 avril 2017.Bataille de la crête de Vimy | L'Encyclopédie canadienne

Granatstein, JL, L'armée canadienne, faire la guerre et maintenir la paix, 2e éd. Toronto : Presses de l'Université de Toronto, 2011.

Bureau de la guerre de Grande-Bretagne.Notes pour les officiers d'infanterie sur la guerre des tranchées.Imprimerie du gouvernement américain, 1917.

Bibliothèque et Archives Canada. « La bataille de la crête de Vimy. Dernière modification le 17 mars 2017.La bataille de la crête de Vimy – Bibliothèque et Archives Canada (bac-lac.gc.ca)

Mansbridge, Peter. "Explorer le métro Goodman." CBC News : Le National. 10 novembre 2014. Vidéo YouTube, 7:55.Explorer le métro Goodman - YouTube